Giusto seicento anni fa, all'alba del 21 maggio 1425, nel Castello Estense sono stati decapitati i due amanti ferraresi Ugo d'Este e Parisina Malatesta.

Non una leggenda, ma una tragica storia d'amore esistita veramente, che merita di essere raccontata.

Se il Duca Alfonso I aveva una tal passione per le armi da far fondere una statua di Michelangelo raffigurante Papa Giulio II per farne una colubrina (ad hoc chiamata Giulia) e l’atletico Alfonso II amava a tal punto i giochi con la palla da far diventare la città estense la capitale italiana degli sport sferistici, che volle pure veder raffigurati nei soffitti dei saloni del Castello, per Niccolò III l’attrazione era tutt’altra: “si diede di sí fatta maniera dietro a le femine che in Ferrara e per il contado non ci è cantone ove egli non abbia alcun figliuolo bastardo”. E pure: "Di qua e di là dal Po son tutti figli di Niccoló".

I matrimoni, si sa, erano contratti politici e il trentacinquenne Niccoló III D’Este sceglie nel 1418, per le seconde nozze, la quattordicenne Laura, dei Malatesta di Cesena. La giovane sposa si adatta a convivere a corte anche con l'amante preferita del marito, Stella de’ Tolomei (detta dell’Assassino), con i loro figli adolescenti, Ugo, Leonello e Borso, e altri prediletti tra i ben 29 riconosciuti!

I modi raffinati, alla francese, di Laura, le danno l’appellativo di Parisina e pare una beffa del destino quel cognome Malatesta, vista la tragica sorte che l’attende. Sembra pure un funesto presagio del futuro adulterio quel suo appassionarsi alla storia dell’amore infelice di Tristano e Isotta, letta tra i molti libri contenuti nella Biblioteca, che era proprio sopra la sua camera nella Corte Vecchia.

Già madre di due gemelle e un maschio, la ventenne Parisina s’innamora infatti, ricambiata, del coetaneo Ugo, il primogenito dei figliastri designato a reggere la signoria dopo il padre. Era stato lo stesso marchese a volere che il figlio scortasse la giovane moglie presso i De Polenta a Ravenna, confidando che il tempo trascorso insieme facesse superare ad Ugo il rancore che aveva nei confronti di colei che il padre aveva scelto come moglie invece della propria madre.

E così, in quel maggio del 1424 inizia l’amore clandestino dei due ventenni.

Soltanto un anno dopo l’inizio della passione e i segreti incontri, che avvenivano tra Ferrara e le Delizie in campagna, i due amanti sono scoperti da Niccolò nel talamo nuziale nell’alta torre di Rigobello, nell’antico palazzo marchionale di fronte alla Cattedrale.

Proprio colui che aveva avuto avventure con octocento donzele non sopporta il tradimento della giovane moglie ed esige un rapido processo: il 21 maggio 1425, prima Ugo e poi Parisina vengono decapitati senza pietà nelle buie segrete del Castello: “Abbian l’istesso ceppo sotto l’istessa scure i due capi e i due sangui faccian l’istessa pozza”. E seppelliti poi frettolosamente all’esterno dell’antico campanile di San Francesco, fuori quindi dalla cappella di famiglia, dove invece sei anni prima era stata sepolta Stella.

A quella condanna Niccoló sentenzia che si aggiungano quelle di tutte le donne di cui fosse anche soltanto sospettata l'infedeltà. Vuole così giustificare la sua vendetta, mascherandola come ripristino di quel rigore morale che a Ferrara si era perduto? Viene decapitata pure Laudomia Romei, sorella di Giovanni, che era stata sua stessa amante!

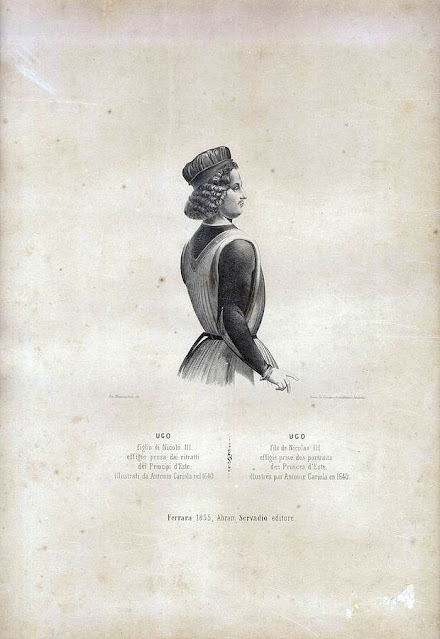

Una strage che ebbe risonanza oltre la corte estense e che ci appare, oggi, oltre che crudele anche paradossale. Una mirata operazione di damnatio memoriae, poi, voluta dallo stesso Niccolò, fece eliminare ogni traccia che riguardasse quella storia d’amore e non sono rimasti conservati ritratti coevi di Parisina. L’unico, immaginario e più tardo (1474), compare in un manoscritto sulla Genealogia dei Principi d’Este.

Il dramma ferrarese ha ispirato le interpretazioni fantasiose di una lunghissima schiera di letterati, poeti, musicisti, pittori, registi.

Nel ‘500 Matteo Bandello lo racconta in una delle sue novelle (dove definisce Niccolò “il gallo di Ferrara.. che quante donne vedeva tante ne voleva”); Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, la rievoca nella quinta novella de “La seconda cena”.

Nel ‘600 il tragediografo spagnolo Lope de Vega lo narra in “El castigo sin venganza” (La punizione senza vendetta).

Nell’800 il poeta romantico inglese George Byron intitola “Parisina” un poemetto in rima, così come fa Luigi Cicconi per un’opera teatrale, mentre una tragedia in cinque atti sempre così è intitolata dal drammaturgo Antonio Somma.

Poi è la volta del bellissimo melodramma in tre atti del famoso compositore Gaetano Donizetti, “Parisina d’Este”, su libretto di Felice Romani.

A inizi ‘900 la tragica vicenda ferrarese rivive ancora sul palcoscenico con il dramma dello svedese Hjalmar Bergman, e nel 1913 con la imponente tragedia lirica in tre atti, “Parisina”, musicata da Pietro Mascagni su libretto di Gabriele D’Annunzio, andata in scena alla Scala di Milano.

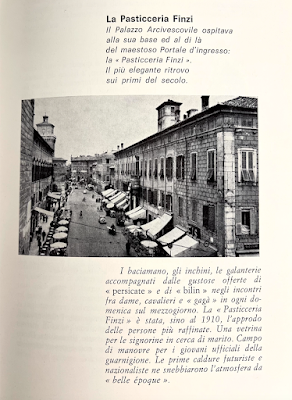

E sempre dei primi anni del secolo è una “Parisina” tutta ferrarese che ha la prima esecuzione dentro il Castello e nelle sue prigioni, di notte e al lume delle fiaccole: il compositore è Vittore Veneziani, i versi sono di Domenico Tumiati e le scene vengono realizzate dai disegni del pittore divisionista Gaetano Previati. Un evento certamente di grande suggestione, a cui prendono parte anche Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio!

Anche Achille Funi ha ricordato i due amanti tra i miti ferraresi, affrescati negli anni '30 nella sala dell’Arengo del Palazzo Comunale.

Persino il cinema ha raccontato questa vicenda: del 1909 è “Un amore alla corte di Ferrara del XV secolo”, cortometraggio muto girato in città da Giuseppe di Liguoro.

Quarant’anni dopo un documentario, “Amanti senza fortuna”, segna l’esordio del regista ferrarese Florestano Vancini.

Alcuni anni fa lo scrittore estone Kalle Kasper era venuto a vivere in Italia, scegliendo la nostra città per averla conosciuta attraverso l'opera lirica musicata da Donizetti, e qui ha composto una poesia dedicata alla sfortunata marchesina.

Ci sono tragedie leggendarie, come quelle di Paolo e Francesca e di Giulietta e Romeo, che fanno parte dell’immaginario collettivo, come icone dell’amore infelice, perché immortalate da cantori illustri, quali Dante e Shakespeare.

In esse la suggestione continua nei luoghi della sua rappresentazione e così il balcone di un’antica casa a Verona e il Castello di Gradara diventano attrattori infiniti di turisti e generatori di souvenir.

Ma la storia degli sfortunati amanti ferraresi, di cui sono arrivate a noi poche ma pur certe testimonianze ed è quindi davvero esistita e conclusa nelle anguste prigioni, immutate e angoscianti come allora, meriterebbe uguale fama..

"Ugo e Parisina 600 anni dopo: la storia, il

mito" è il titolo della rassegna di incontri, dedicata a questo anniversario. Iniziata nell’aprile

scorso, continuerà fino a novembre con

presentazione di libri, giornate di studio, convegni ed esposizioni. I prossimi vicini appuntamenti saranno:

- giovedì 22 maggio 2025, ore 17, Ferrara, Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea, conferenza: La Parisina della storia e la Parisina dei poeti, con interventi di Elena Bianchini Braglia e Roberta Iotti; moderazione di Andrea Marchesi.

- giovedì 29 maggio 2025, ore 17, Ferrara, Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea: conferenza sull'immagine di Parisina Malatesti e di Ugo d'Este nelle arti figurative con interventi di Chiara Guerzi (storica dell'arte Accademia Belle Arti di Bologna) e del critico d'arte Lucio Scardino.

Magliette con Ugo e Parisina decapitati,

stampate su disegni di Gianfranco Goberti, primi anni '90